Écrit en collaboration avec Marie-France Stendal

L’automne arrive bientôt. Mais la mémoire étant une faculté qui oublie, nous nous permettons aujourd’hui de vous rappeler les nombreuses vagues de chaleur de l’été qui s’achève.

En raison des réchauffements climatiques, ces canicules risquent de gagner en intensité, en durée et en fréquence au courant des années à venir. Alors que, selon une étude Statistique Canada parue en juillet 2025 (Enquête sociale canadienne (ESC) – Qualité de vie et comportements en matière de consommation d’énergie (5354)), près de 70% des ménages québécois possèdent un appareil de climatisation ou une thermopompe, cette solution ne fait malheureusement qu’aggraver le phénomène des îlots de chaleur urbain (ICU).

Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain (ICU)?

Un îlot de chaleur urbain est une zone où les températures estivales sont significativement plus élevées que celles des zones rurales environnantes. Les îlots de chaleur urbains sont causés par la densité des bâtiments et surfaces pavées qui absorbent la chaleur, le manque de végétation procurant ombre et rafraichissement naturel par évapotranspiration, les rejets de chaleur attribuables à l’activité humaine et la géométrie urbaine qui limite la circulation de l’air et la dissipation de la chaleur.

Par nuits de canicules dans certains quartiers centraux du Québec, il n’est plus rare d’enregistrer des températures supérieures de 12 Oc par rapport à la température des zones rurales environnantes. Et durant ces épisodes de chaleur extrême où le corps peine à récupérer, Santé Canada considère que la situation présente un risque majeur pour la santé de la population étant donné les hausses observées du taux de mortalité.

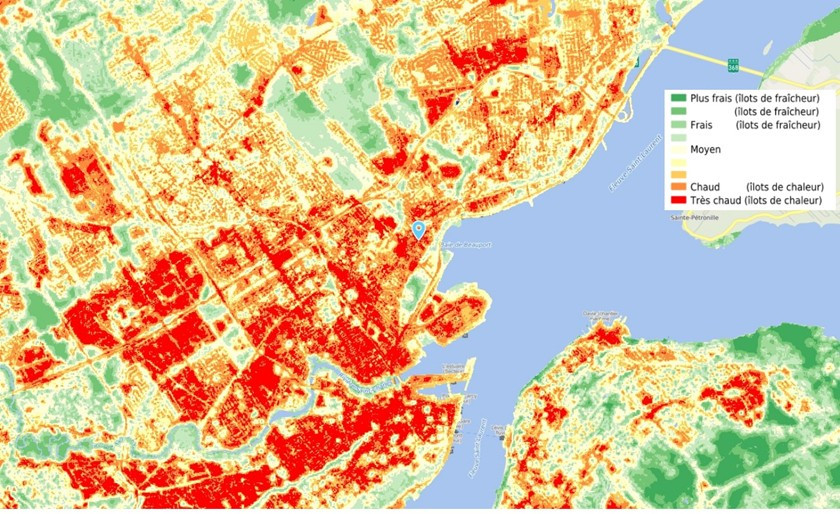

L’Institut national de santé publique du Québec a développé une cartographie des îlots de chaleur urbains afin d’informer les équipes qui interviennent en santé publique, en aménagement du territoire, en environnement, en foresterie urbaine ainsi que les personnes engagées dans l’adaptation aux changements climatiques, de protéger les îlots de fraîcheur existants et d’orienter les futurs aménagements urbains.

Sur l'image, notre siège social de Québec pointé sur la cartographie des îlots de chaleur urbains de l’Institut national de santé publique du Québec.

Comment faire face aux grandes canicules?

Faire preuve de résilience

Dans un premier temps, il importe de faire preuve de résilience et de fonder nos choix sur l’avenir et le bien-être de la collectivité. Par exemple, alors que 1,6 milliards d’appareils de climatisation était en fonction en 2016 dans le monde, on estime que ce nombre passera à 5,6 milliards en 2050 (The Future of Cooling, International Energy Agency (IEA)). Or, les impacts de la climatisation sur l’environnement sont considérables. En plus d’augmenter la demande énergétique et les émissions de GES reliées au fonctionnement des climatiseurs, ceux-ci ne font que déplacer la chaleur des espaces intérieurs vers l’extérieur, accroissant directement la température des villes du même coup. Ce cycle infini de réchauffement et de besoin exponentiel en climatisation serait responsable à lui seul de l’augmentation de la température planétaire de l’ordre de 0,5Oc (Les grands reportages, Pas de clim pour le climat) en comparaison avec la cible mondiale de l’Accord de Paris qui vise à contenir le réchauffement climatique sous les 1,5 Oc par rapport aux températures préindustrielles.

Pour exercer notre résilience, peut-on accepter une température intérieure qui ne descendrait pas sous les 25Oc au moyen de climatisation, ceci dans le but de réduire la demande énergétique et le rejet de chaleur à l’extérieur en plus de nous faire gagner graduellement en adaptabilité physique face aux hausses de températures? Pour les moins vulnérables, peut-on considérer de ne pas faire usage d’appareil de climatisation et de prioriser le ventilateur à plus faible consommation électrique jumelé à des méthodes de rafraichissement passives?

Déployer différentes stratégies architecturales

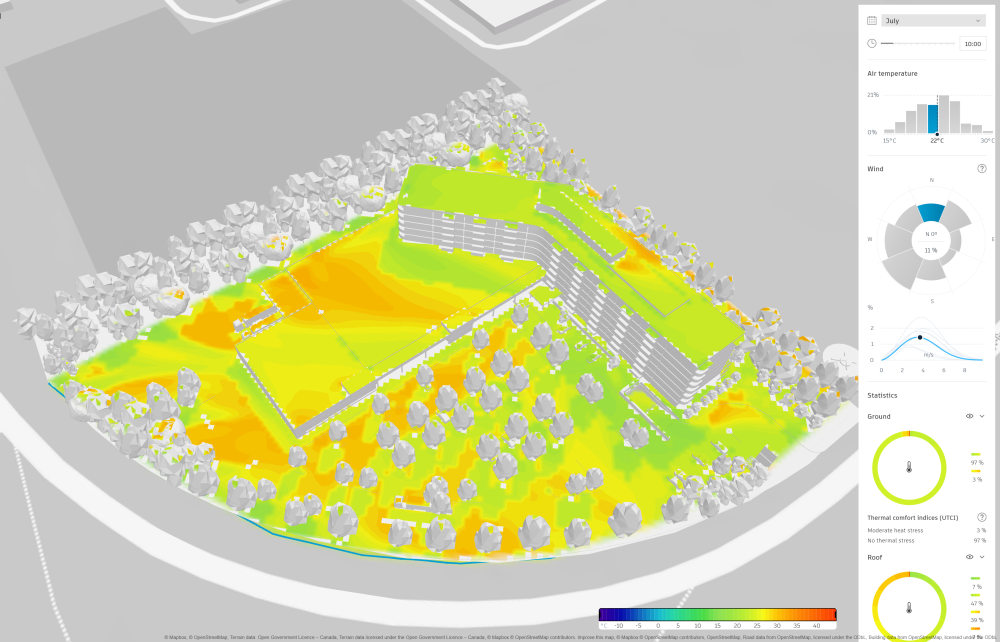

Malgré que les systèmes électromécaniques soient de plus en plus efficaces, il n’en demeure pas moins qu’une grande proportion de la consommation énergétique des bâtiments leur est attribuée, avec les émissions de GES qui en découlent. Pour lutter contre les hausses de températures qui amplifieront le phénomène des îlots de chaleur, il importe de concevoir des bâtiments qui soient les plus performants possible avant d’avoir recours aux systèmes électromécaniques. Ainsi, une conception bioclimatique qui tient compte de la course du soleil pour éviter les surchauffes et de l’orientation du vent dominant d’été pour favoriser la ventilation naturelle obtiendra assurément des gains considérables sur le confort des occupants en période de canicule.

Combinés aux matériaux de revêtement de toiture et d’enveloppe à albedo élevé (albedo : facteur entre 0 et 100 qui quantifie la capacité d’une surface à réfléchir le rayonnement solaire, le facteur 0 correspondant à une surface absorbant tous les rayons), les principes d’isolation et de performance accrues de l’enveloppe visent également à retarder la migration de la chaleur de l’extérieur vers l’intérieur des bâtiments, prolongeant ainsi le confort des occupants de quelques jours en période de canicule. Inspirées par nos vieilles maisons de pierre, certaines études proposent même l’ajout de masse dans les compositions d’enveloppe qui aurait aussi le même effet de retarder la migration de la chaleur pour bénéficier de la fraîcheur plus longtemps à l’intérieur. Finalement, plusieurs stratégies passives inspirées de connaissances ancestrales peuvent être mises à profit. Grands débords de toiture, volets extérieurs plutôt que rideaux qui diffusent la chaleur à l’intérieur, rideaux humides dans une fenêtre ouverte en soirée, toute stratégie est bonne pour éviter la surchauffe!

Déminéraliser et revégétaliser

Alors que les réchauffements climatiques mènent à la dégradation de la qualité de l’air et de la biodiversité, le remplacement des surfaces imperméables par des aménagements paysagers généreux apparaît être la solution tout indiquée pour lutter contre l’effet d’îlots de chaleur urbains. En plus d’absorber le CO2 de l’atmosphère au moyen de la photosynthèse, de rafraîchir l’air par le phénomène de la transpiration végétale et de soutenir la biodiversité, les espaces végétalisés absorbent beaucoup moins d’énergie en provenance du soleil que les surfaces minérales à albédo plus faibles.

Par exemple, une étude à Lyon a permis de mesurer des températures ressenties de -0,5Oc sur les surfaces gazonnées, -3 Oc sous les grands arbres et arbustes, -5 Oc à la surface d’un bassin et jusqu’à -8 Oc à l’ombre des arbres adjacents au bassin (Les grands reportages, Pas de clim pour le climat). Durant la nuit, tandis que les surfaces minérales libèrent la chaleur accumulée le jour, des températures plus fraîches peuvent également être enregistrées sur les surfaces végétales .

L'augmentation générale de la végétation et de la canopée urbaine doit donc être au cœur de nos batailles pour préparer la ville aux méga canicules à venir. Chaque occasion doit être saisie pour apporter ombre et fraîcheur par la végétation. Pensons à la réduction de l’empreinte au sol des bâtiments, à l’aménagement de surfaces le plus souvent perméables, à la protection des surfaces minérales et des façades exposées au soleil au moyen de la plantation d’arbres, à la création de parcs et de lieux de répit ombragés, au remplacement de cases de stationnement par des aménagements paysagers, à l’ajout de grimpants à l’est et à l’ouest des bâtiments, le tout combiné à l’aménagement de plans d’eau.

Conscientes du potentiel de rafraîchissement que procure le verdissement, de plus en plus de villes vont dans ce sens en adoptant des politiques et les lignes directrices en matière d’aménagement. À Québec par exemple, la Ville visait atteindre cette année un indice de canopée de 35% sur tout son territoire (Ville de Québec, Vision de l’arbre 2015-2025). Pour atteindre cet objectif, la Ville a mis en œuvre différentes stratégies telles que la protection des milieux naturels existants, l’ajout de plantations pour les projets de grande envergure, la création de corridors écologiques et le soutien de pratiques durables comme l’agriculture urbaine.

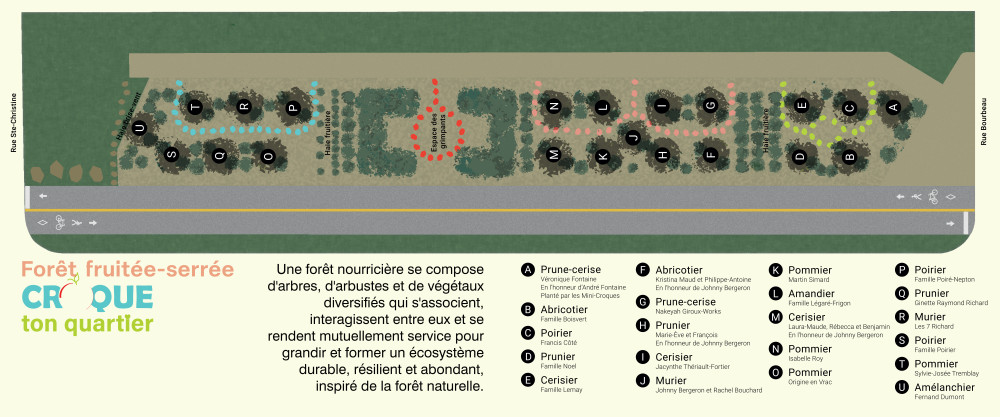

STGM est fier d’avoir contribué au financement et à la signalétique de la forêt nourricière Croque ton quartier de Beauport plantée en 2022. Voir les fichiers ici PRODUCTION

L’intégration de toitures végétalisées protège également des gains solaires en réduisant considérablement la température de surface et le rayonnement de la chaleur vers l’intérieur. En plus des systèmes intensifs et extensifs développés au cours des dernières décennies, une nouvelle technologie fait son apparition dans les climats tempérés de l’Europe : le revêtement de toiture en mousse végétale sur textile drainant, fixé sur les toitures d’acier au moyen d’aimants. Cette plante ancienne qui peuple autant les forêts tropicales, les déserts que les régions nordiques, se gorge d’humidité jusqu’à 16 fois son poids, lui permettant de résister à la sécheresse des grandes canicules.

Finalement, à la base, les grands problèmes climatiques et l’intensité des îlots de chaleur urbains sont largement alimentés par les émissions de GES, responsables du réchauffement global. Nous devons donc, collectivement, commencer par réduire nos émissions afin de rendre nos milieux urbains plus viables.

En attendant que la situation évolue, il faut rappeler que les îlots de chaleur obligent les bâtiments à recourir davantage à la climatisation et à la ventilation pour maintenir le confort, ce qui accroît la demande énergétique et, par conséquent, les émissions.

Dans ce contexte, la présence de végétation, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, contribue à rafraîchir l’air par la transpiration foliaire et participe à sa purification, améliorant ainsi à la fois le confort et la qualité de l’air. Il s’agit d’une adaptation simple et accessible pour mieux traverser les épisodes de chaleur et profiter de milieux de vie plus sains et plus agréables pour tous.